이주영 Lee Jooyoung, 최서연 Choi Seoyeon

이주영 Lee Jooyoung, 최서연 Choi Seoyeon

허구의 경계

2021. 10. 22 – 11. 7

이주영 Lee Jooyoung, 최서연 Choi Seoyeon

이주영 Lee Jooyoung, 최서연 Choi Seoyeon

허구의 경계

2021. 10. 22 – 11. 7

이번 기획전 ‘허구의 경계’에 참여하는 이주영, 최서연 두 명의 작가는 대중이 접하는 시청각 정보의 실체적 진실에 대한 의문을 제기하고 있으며, 전달자의 의지와 피전달자의 관점에 따라 왜곡되거나 불완전하게 전달될 수 있는 정보들과, 그러한 정보를 통해 습득하고 설계된 세계관에 명확성에 대한 의문의 시선에서 작업이 시작된다. 작가들은 매우 고도화되고 구조화된 사회 속에서 언어의 이중성과 공간의 피상적 관계를 통해 탈구조화를 시도하고 있으며 이것을 통해 작업의 실마리를 찾으려하고 있다.

하루가 다르게 진화하고 다양하게 펼쳐지고 있는 현실 속에서 존재의 비밀을 끝없이 찾는 자신만의 여정이 필요하다. 그 것은 어찌 보면 그동안 가보지 못했던 경계 속에 우리가 생각하지 못했던 좌표를 찾는 것이 무엇보다도 중요하다고 생각한다. 사회라는 한계에 갇혀 더 이상 새로운 좌표를 찾지 못할 수도 있지만 자신의 한계를 넘어 밖으로 눈을 돌리면 다른 경계에 존재하는 실마리를 찾지 않을까라는 생각을 하게 된다.

대부분 답답하게 느끼는 현실에서 항상 이방인으로 살수 밖에 없는 작가들에게 있어서 자신의 정체보다 현실만 바라보는 작가가 대부분이다. 하지만 현실을 바라보는 중심에 이정표 없이도 자신의 좌표를 찾아가는 ‘나’라는 존재를 의식적으로 생각해야 한다.

자신을 포함한 이 세상 모든 존재는 생존하기 위해 존재한다. 그리고 생존을 위협하는 또 다른 존재가 나타나면 불안해지는데 불안하게 떨리는 그 감정을 느끼는 순간, 자신을 되돌아보고 되돌아보게 될 것이다. 그 불안감이 사회에 있는지? 혹은 자신에게 있는지? 잘 모르지만 무엇보다도 현재 자신이 서있는 좌표가 어디인지?를 먼저 찾기를 바란다.

모든 존재를 증명하기 위해서는 절대적인 시간의 개념과 의문을 던지는 ‘?’으로부터 시작한다. 우리가 막연하게 생각하는 비실체를 인지하지 않으면 ‘허구의 경계’는 피상적 설정에 불과하다. 하지만 이번 <허구의 경계>는 그 지점을 분명하게 짚고 있다. 왜냐하면 이번에 창여한 작가들이 앞서 말한바와 같이 유학을 통해 서구사회를 경험했고 혼란스러운 시간만큼 허구의 경계를 인지한 작가들이기 때문이다. <중략>

김민기(대전시립미술관 학예연구사)

Artist Statement

이주영 Lee Jooyoung

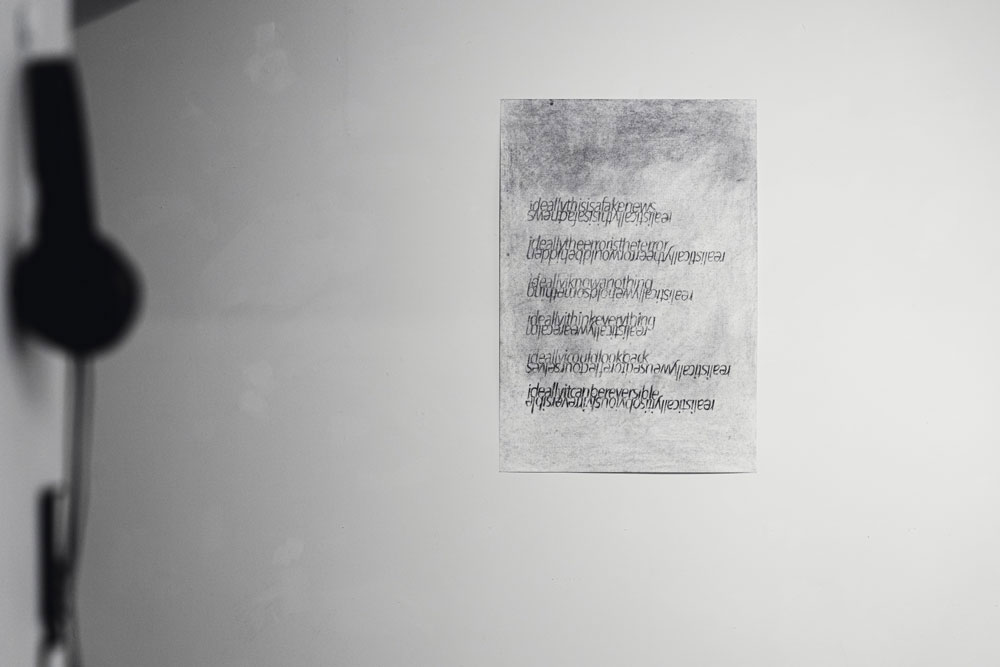

나의 작업은 탈진실(Post-truth) 시대에 언어를 통한 인지 왜곡과 의미 인식에 초점을 맞춘다. 뉴스의 왜곡적 언어에 대한 개인적이고 직접적인 경험을 바탕으로 뉴스의 언어가 권위와 권력의 한 방법으로 어떻게 활용되어 왔는지, 그런 언어가 어떻게 인식의 왜곡을 만들 수 있는지 관심을 갖게 되었다. 롤랑 바르트(Roland Bathes) 에 의하면, 권력이 사회 모든 영역에 편재하는 이데올로기의 대상이 되었고, 그 권력이 새겨진 대상이 언어라 하였다.

그리하여, 특히 나는 언론 혹은 공개적인 방송정보에서 오는 단어들에 주목하여 진실과 거짓의 애매함과 객관적 사실의 해체를 추궁해왔다. 이는 어떠한 사건의 진실공방을 가려내는 것이 아니라, 왜곡을 유발할 수 있는 단어들에 집중하여 그 단어가 어떻게 여러 관점으로 해석할 수 있는지, 이것을 야기하는 사회적, 개인적 영향에 대해 탐구한다. 뉴스가 객관적 사실보도라 할지라도 의견이 어필될 수 있는 단어들로 인해 왜곡되고, 그 왜곡이 객관적 사실이라 명명될 때가 있다. 이를 통해 언어와 단어들을 가지고 언어가 그 의미를 바꾸기 위해 어떻게 조작될 수 있는지 조사하며 주관적인 감정과 믿음(신념)이 어떻게 해석을 형성하는지 탐구하고 있다.

프린팅, 드로잉, 시, 사운드, 설치 등 복합매체를 이용하여 텍스트 기반의 작품으로 언어의 통제와 이에 대한 반사, 반영적인 태도를 간접적이면서 섬세하게 채택하고 있다. 복합매체는 뉴스의 언어들을 진실과 거짓의 경계라 보고 그에 대한 비선형적인 해석과정을 보여주는 방법론으로 어떻게 텍스트와 언어가 권위의 도구로 사용되고 구조 권력의 메커니즘으로서 남용되는지를 살펴본다.

개인적인 서술에서 정치에 이르기까지 다루는 나의 관심사는 ‘BLACKWATER’라는 개념적 언어로 권위적이고 강력한 언어를 제시한다. 그것은 내 문장의 ‘진실은 투명하지만 어둡다(The truth is transparent but black)’에서 시작하여 모든 의견에 의해 수몰되는 진리를 암시한다. 나의 작품에서 나는 탈진실 시대에 우리가 바라보는 현실과 정보, 왜곡과 인식에 의문을 제기하고 양극화, 사회 단절, 편협적 시선, 진실과 거짓의 경계가 사라지고 있는 현 시대를 언어를 통해 재조명하고자 한다. 이를 통해, 관람자가 언어와 상상화된 신념과 시선을 통해 진리의 왜곡과 인지적 인식을 탐구하고 비판하도록 격려하면서, 그들과 토론하고 대화할 수 있는 공간을 만들고자 한다.

최서연 Choi Seoyeon

장소가 정체성과 관련되며 관계적이고 역사적인 것으로서 규정될 수 있다면, 정체성과 관련되지 않고 관계적이지도 않으며 역사적인 것으로 정의될 수 없는 공간은 비장소로 규정될 것이다. -마르크 오제-

고속도로 공항 호텔 대형마트등 우리가 목적에 의해서 잠시 점유하는 장소나 지나치는 장소를 마르크 오제는 비장소라 정의하였다.

비장소가 증대하면서 우리는 어느 한곳에 고정되어 있기보단 끊임없이 유동하길 원한다. 우리가 일시적으로 점유하고 지나치는 이 장소에서의 관계는 피상적이다. 집이라는 고정되어 있고 안락하고 유기적인 관계는 비장소에서는 찾아볼 수 없다.

본인은 이 비장소에서의 피상적 관계에 관심을 가지고 작업을 시작하였다. 텅빈 무너져가는 집은 관계에서의 공허함만이 있고 더이상 집으로써의 기능을 하지 못해 보인다. 도로를 질주하는 차안은 집과 비장소의 경계를 모호하게 한다.

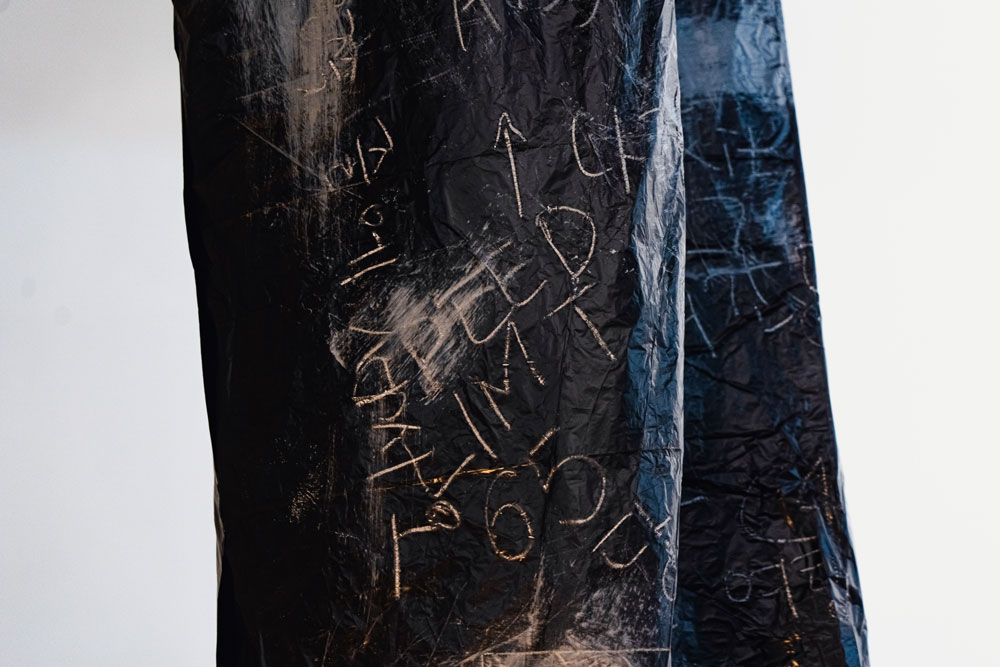

가볍고 유동하기 쉬운 비닐은 관계는 유동적이며 고정되어 있지 않음을 뜻한다.

비장소에서 우리는 인간적 접촉 없이 코드와 이미지에 따라 방향을 정하고 그곳에서 해야할 행동들을 수행한다. 비장소에서의 풍경의 이미지들은 기호화되어있고 무질서하고 중첩되어 인식된다.

이번 기획전 ‘허구의 경계’에 참여하는 이주영, 최서연 두 명의 작가는 대중이 접하는 시청각 정보의 실체적 진실에 대한 의문을 제기하고 있으며, 전달자의 의지와 피전달자의 관점에 따라 왜곡되거나 불완전하게 전달될 수 있는 정보들과, 그러한 정보를 통해 습득하고 설계된 세계관에 명확성에 대한 의문의 시선에서 작업이 시작된다. 작가들은 매우 고도화되고 구조화된 사회 속에서 언어의 이중성과 공간의 피상적 관계를 통해 탈구조화를 시도하고 있으며 이것을 통해 작업의 실마리를 찾으려하고 있다.

하루가 다르게 진화하고 다양하게 펼쳐지고 있는 현실 속에서 존재의 비밀을 끝없이 찾는 자신만의 여정이 필요하다. 그 것은 어찌 보면 그동안 가보지 못했던 경계 속에 우리가 생각하지 못했던 좌표를 찾는 것이 무엇보다도 중요하다고 생각한다. 사회라는 한계에 갇혀 더 이상 새로운 좌표를 찾지 못할 수도 있지만 자신의 한계를 넘어 밖으로 눈을 돌리면 다른 경계에 존재하는 실마리를 찾지 않을까라는 생각을 하게 된다.

대부분 답답하게 느끼는 현실에서 항상 이방인으로 살수 밖에 없는 작가들에게 있어서 자신의 정체보다 현실만 바라보는 작가가 대부분이다. 하지만 현실을 바라보는 중심에 이정표 없이도 자신의 좌표를 찾아가는 ‘나’라는 존재를 의식적으로 생각해야 한다.

자신을 포함한 이 세상 모든 존재는 생존하기 위해 존재한다. 그리고 생존을 위협하는 또 다른 존재가 나타나면 불안해지는데 불안하게 떨리는 그 감정을 느끼는 순간, 자신을 되돌아보고 되돌아보게 될 것이다. 그 불안감이 사회에 있는지? 혹은 자신에게 있는지? 잘 모르지만 무엇보다도 현재 자신이 서있는 좌표가 어디인지?를 먼저 찾기를 바란다.

모든 존재를 증명하기 위해서는 절대적인 시간의 개념과 의문을 던지는 ‘?’으로부터 시작한다. 우리가 막연하게 생각하는 비실체를 인지하지 않으면 ‘허구의 경계’는 피상적 설정에 불과하다. 하지만 이번 <허구의 경계>는 그 지점을 분명하게 짚고 있다. 왜냐하면 이번에 창여한 작가들이 앞서 말한바와 같이 유학을 통해 서구사회를 경험했고 혼란스러운 시간만큼 허구의 경계를 인지한 작가들이기 때문이다. <중략>

김민기(대전시립미술관 학예연구사)

Artist Statement

이주영

나의 작업은 탈진실(Post-truth) 시대에 언어를 통한 인지 왜곡과 의미 인식에 초점을 맞춘다. 뉴스의 왜곡적 언어에 대한 개인적이고 직접적인 경험을 바탕으로 뉴스의 언어가 권위와 권력의 한 방법으로 어떻게 활용되어 왔는지, 그런 언어가 어떻게 인식의 왜곡을 만들 수 있는지 관심을 갖게 되었다. 롤랑 바르트(Roland Bathes) 에 의하면, 권력이 사회 모든 영역에 편재하는 이데올로기의 대상이 되었고, 그 권력이 새겨진 대상이 언어라 하였다.

그리하여, 특히 나는 언론 혹은 공개적인 방송정보에서 오는 단어들에 주목하여 진실과 거짓의 애매함과 객관적 사실의 해체를 추궁해왔다. 이는 어떠한 사건의 진실공방을 가려내는 것이 아니라, 왜곡을 유발할 수 있는 단어들에 집중하여 그 단어가 어떻게 여러 관점으로 해석할 수 있는지, 이것을 야기하는 사회적, 개인적 영향에 대해 탐구한다. 뉴스가 객관적 사실보도라 할지라도 의견이 어필될 수 있는 단어들로 인해 왜곡되고, 그 왜곡이 객관적 사실이라 명명될 때가 있다. 이를 통해 언어와 단어들을 가지고 언어가 그 의미를 바꾸기 위해 어떻게 조작될 수 있는지 조사하며 주관적인 감정과 믿음(신념)이 어떻게 해석을 형성하는지 탐구하고 있다.

프린팅, 드로잉, 시, 사운드, 설치 등 복합매체를 이용하여 텍스트 기반의 작품으로 언어의 통제와 이에 대한 반사, 반영적인 태도를 간접적이면서 섬세하게 채택하고 있다. 복합매체는 뉴스의 언어들을 진실과 거짓의 경계라 보고 그에 대한 비선형적인 해석과정을 보여주는 방법론으로 어떻게 텍스트와 언어가 권위의 도구로 사용되고 구조 권력의 메커니즘으로서 남용되는지를 살펴본다.

개인적인 서술에서 정치에 이르기까지 다루는 나의 관심사는 ‘BLACKWATER’라는 개념적 언어로 권위적이고 강력한 언어를 제시한다. 그것은 내 문장의 ‘진실은 투명하지만 어둡다(The truth is transparent but black)’에서 시작하여 모든 의견에 의해 수몰되는 진리를 암시한다. 나의 작품에서 나는 탈진실 시대에 우리가 바라보는 현실과 정보, 왜곡과 인식에 의문을 제기하고 양극화, 사회 단절, 편협적 시선, 진실과 거짓의 경계가 사라지고 있는 현 시대를 언어를 통해 재조명하고자 한다. 이를 통해, 관람자가 언어와 상상화된 신념과 시선을 통해 진리의 왜곡과 인지적 인식을 탐구하고 비판하도록 격려하면서, 그들과 토론하고 대화할 수 있는 공간을 만들고자 한다.

최서연

장소가 정체성과 관련되며 관계적이고 역사적인 것으로서 규정될 수 있다면, 정체성과 관련되지 않고 관계적이지도 않으며 역사적인 것으로 정의될 수 없는 공간은 비장소로 규정될 것이다. -마르크 오제-

고속도로 공항 호텔 대형마트등 우리가 목적에 의해서 잠시 점유하는 장소나 지나치는 장소를 마르크 오제는 비장소라 정의하였다.

비장소가 증대하면서 우리는 어느 한곳에 고정되어 있기보단 끊임없이 유동하길 원한다. 우리가 일시적으로 점유하고 지나치는 이 장소에서의 관계는 피상적이다. 집이라는 고정되어 있고 안락하고 유기적인 관계는 비장소에서는 찾아볼 수 없다.

본인은 이 비장소에서의 피상적 관계에 관심을 가지고 작업을 시작하였다. 텅빈 무너져가는 집은 관계에서의 공허함만이 있고 더이상 집으로써의 기능을 하지 못해 보인다. 도로를 질주하는 차안은 집과 비장소의 경계를 모호하게 한다.

가볍고 유동하기 쉬운 비닐은 관계는 유동적이며 고정되어 있지 않음을 뜻한다.

비장소에서 우리는 인간적 접촉 없이 코드와 이미지에 따라 방향을 정하고 그곳에서 해야할 행동들을 수행한다. 비장소에서의 풍경의 이미지들은 기호화되어있고 무질서하고 중첩되어 인식된다.

Artist

이주영 Lee Jooyoung

최서연 Choi Seoyeon

Artist

이주영 Lee Jooyoung

최서연 Choi Seoyeon